医療費控除ってなんですか?給与だけで生活しているサラリーマンでも関係あるのですか?

はい、医療費控除は、あなた自身や家族が1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税の還付を受けられる制度です。病院での治療費や薬代など、さまざまな医療費が対象になるんです。

それはお得ですね。でも、確定申告って難しそう…。

確かに初めてだと少し大変かもしれませんが、この記事を読めば、医療費控除の基本や申告方法がわかりますよ。

インターネットや郵送での申告も可能ですから、税務署に行かなくても大丈夫ですよ。

1: 確定申告と医療費控除の基本

確定申告の医療費控除は、家庭を持つサラリーマンや独身のサラリーマンが一定の医療費を支払った際に、所得税の一部を還付または控除できる制度です。以下に、その基本的な内容を簡単にまとめます。

(1)医療費控除とは?

- 医療費控除は、一年間に自分や配偶者、親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される制度です。

- 対象となる医療費には、病院での診療費、薬代、通院費用などが含まれます。

(2)計算方法

控除額の計算式は以下の通りです:

控除額 = 支払った医療費の合計 - 保険金等で補填された金額 - 基礎控除額(10万円または所得の5%)

(3)対象者

医療費控除は、自分自身や配偶者、親族(同居していなくても可)の医療費が対象です。

(4)確定申告の必要性

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。

年末調整では、できないので会社ではなく自分自身でやる必要があります。

医療費の支出を証明する領収書の保存、申告書の作成と医療費控除の明細書の作成・提出するプロセスが含まれます。

(5)医療費控除の利点

還付を受けられる可能性があり、特に医療費が多かった年には、税金の節約に大きく貢献します。

2: 医療費控除の対象者と期間

医療費控除の対象者と期間について理解しておくことは、確定申告において非常に重要な要素です。

(1)医療費控除の対象者

医療費控除の対象者には、納税者自身、配偶者、そして「生計を共にする」親族が含まれます。

「生計を共にする」とは、同居していなくても、生活費や学費、療養費などの送金が行われている場合を指します。例えば、勤務、修学、療養などで別居していても、余暇では一緒に過ごしていれば、生計を共にしているとみなされます。

(2)対象期間

医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。つまり、カレンダー年での支払いが基準となります。

(3)具体例

例えば、家族が12月に治療を受けたが、医療費を翌年の1月に支払った場合、その医療費は翌年の医療費控除の対象となります。

(4)共働き夫婦の場合の申告方法

共働き夫婦の場合、医療費を合算して夫婦どちらでも申告をすることが可能です。ほかの控除ではないことなので注意が必要です。

所得が高い方が申告することで、控除額が大きくなる可能性があります。

(5)対象外のケース

- 明らかに独立した生活をしている場合、例えば親族が同一の家屋で日常生活を送っていても、生計を共にしていないと判断されることがあります。

3: 医療費控除の対象となる費用

医療費控除の適用を受けるためには、どのような費用が対象となるのかを理解することが重要です。

以下に、医療費控除の対象となる主な費用をまとめます。

(1)対象となる費用

1. 医師や歯科医師の治療費・入院費:病院やクリニックでの診察、治療、手術、入院に関わる費用。

2. 医療器具の購入費やレンタル料:補聴器や歩行器など、医師の指示による医療器具の購入やレンタル費用。

3. 通院費:病院への交通費。ただし、自家用車での通院時のガソリン代や駐車代は除外されます。

4. 入院時の食事代:病院での入院中に支払う食事代。

5. 介護保険の対象となる介護費:介護保険適用の介護サービスにかかった費用。

6. 妊娠・出産関連費用:妊娠中の定期検診、出産に関わる医療費。

7. 特定の医療処置に関わる費用:はり、きゅう、柔道整復など特定の治療にかかる費用。

(2)対象外の費用

1. 美容整形費用:美容目的の整形手術費用。

2. 健康診断や人間ドックの費用:一般的な健康診断や人間ドックの費用。

3. メガネやコンタクトレンズの購入代:視力矯正のためのメガネやコンタクトレンズの購入代。

4. 自家用車での通院にかかる費用:ガソリン代や駐車料金。

医療費控除の対象となる費用は、その性質が医療的な必要性に基づくものである必要があります。したがって、美容や健康増進を目的とした費用は、通常、控除の対象外となります。医療費控除を適切に申告するためには、これらの対象費用と対象外費用を明確に区別し、必要な領収書や証明書を保管することが重要です。

4: 医療費控除の計算方法

医療費控除を計算する際には、次の計算式を使用します。

(1)計算式

医療費控除額 = 実際に支払った医療費合計額 - 保険等で補填された金額 - 基礎控除額

ここで、

- 実際に支払った医療費合計額は、その年の1月1日~12月31日に支払った対象となる医療費の総額です。

- 保険等で補填された金額は、健康保険からの支給金額などです。

- 基礎控除額は、10万円または所得の5%(年収で約300万未満の場合)のいずれか低い額です。

(2)計算具体例

例えば、ある年に30万円の医療費を支払ったが、そのうち15万円が保険からの支給だったとします。その場合の計算は以下の通りです。

- 実際に支払った医療費合計額: 30万円

- 保険等で補填された金額: 15万円

- 基礎控除額: 10万円

したがって、医療費控除額 = 30万円 - 15万円 - 10万円 = 5万円

となります。

5: 医療費控除の申告手順

医療費控除を受けるためには正しい申告手順を理解し、適切に手続きを行う必要があります。以下に、申告の流れを詳細に説明します。

流れ

1.医療費の通知、領収書を収集し、医療費控除の対象になるか確認する。

2.医療費、受領した保険金の集計をして、医療費控除の金額を計算する。

3.対象となる場合は確定申告書と医療費控除の明細書を作成する。

4.確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する。

5.医療費控除で戻ってきた還付金を確認する。

Step 1: 対象となる医療費の確認

まず、一年間に支払った医療費の合計と、保険金等で補填された金額を確認します。必要な書類は以下の通りです。

- 医療機関からの領収書

- 保険会社等からの給付金に関する書類

ここで、対象の医療費をの合計額が10万円を超えるかどうかを確認しましょう。その方が時間短縮につながります。超える場合はSTEP2医療費控除の明細書の作成に進みましょう。

Step 2: 医療費控除の明細書の作成

医療費控除の明細書は下記からダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r05junbi/keisubetsu/iryou-shuukei.htm

ここにSTEP2で

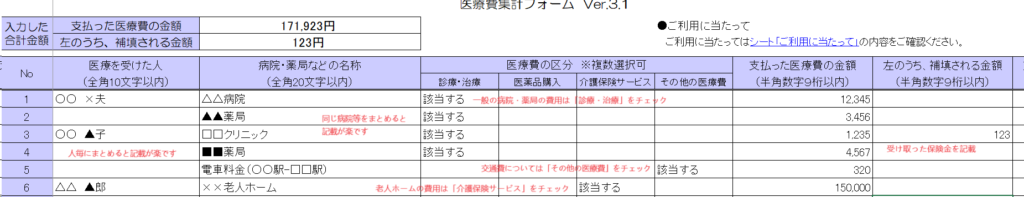

実際の記載例は下記の図となります。

入力後の左上を確認しましょう

払った医療費 - 補填される金額が10万円を超えていることを確認しましょう

10万円を超える場合は、この結果、控除額が生じる場合はStep3に進みます。

**Step 3: 確定申告書と医療費控除の明細書の作成**

次に、確定申告書と「医療費控除の明細書」を作成します。これには以下の情報が必要です。

- 確定申告書には、所得の種類、金額、所得税額などを記載します。

- 給与所得の確定申告書の作成方法については別に説明します。

**Step 4: 書類の提出**

作成した「確定申告書」と「医療費控除の明細書」を税務署に提出します。

提出税務署の探し方

下記URLで調べることが可能です。

提出方法

1. **e-Taxでのオンライン申告**:マイナンバーカードまたはID・パスワードが必要です。

2. **郵送**:必要書類を郵送します。

3. **税務署での直接提出**:税務署に直接書類を持参します。

**Step 5: 還付金の受領**

書類が受理されると、確定申告から1~2ヶ月後に還付金が指定口座に振り込みとなります。

この手順に従って医療費控除の申告を行うことで、適切に税金の還付を受けることができます。特にe-Taxを利用したオンライン申告は、手軽でスムーズなため、おすすめです。

【見出し6: 医療費控除申告の際の注意点】

医療費控除の申告においては、いくつかの重要な注意点があります。正確な申告を行い、適切な控除を受けるために、これらの点に注意してください。

**1. 領収書の保存と整理**

- 医療費控除を申告する際には、治療や薬の購入に関する領収書をすべて保存しておく必要があります。

- 領収書は、税務署からの要求に応じて提出する必要があります。そのため、申告後も最低5年間は保存しておくことが推奨されます。

**2. 控除対象外費用の理解**

- 医療費控除の対象外となる費用には、美容整形や健康診断費用、自家用車での通院費用などがあります。

- これらの費用を控除額に含めないように注意しましょう。

**3. e-Taxを利用する際の注意**

- e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードまたはID・パスワードが必要です。

- オンライン申告の場合、電子証明書の有効期限やログイン情報の確認が必要です。

**4. 申告期間について**

- 医療費控除の申告期間については申告期限はないです。(5年前まで遡ることができます)

- ただ、確定申告の時期を過ぎると中々申告しないで還付を受け漏れるため2月16日から3月15日の期限内に手続きを完了させましょう。